今回の記事はがわさん、かいティンさんの2人でお送りします。

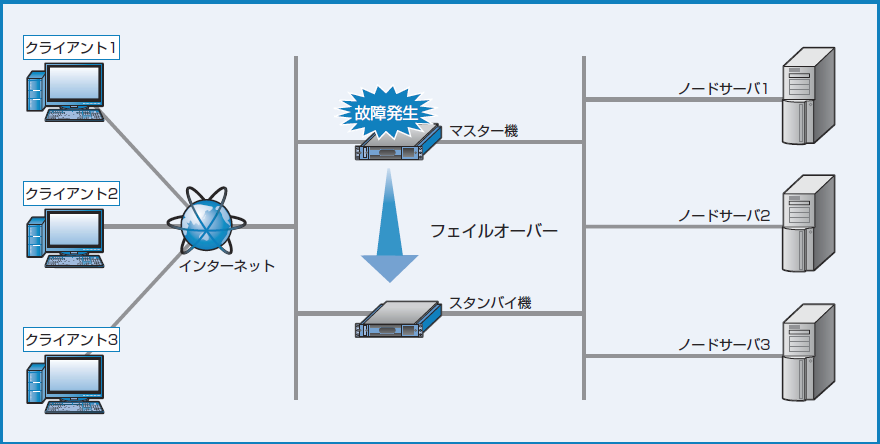

◆冗長化とは…

万が一の事態に備えて予備の機器を用意し

故障や障害が発生してもサービスを継続的に提供できる構成を

取る事を意味します!!

ネットワークシステムは毎日正常に稼働しなければなりません。

例えば、同じシステムのサーバが一台でも不具合になると

その時点で発生した障害がシステム全体に悪影響を及ぼします。

冗長化を行う事によって一台のサーバが不具合を生じても

予備で用意したサーバがその役割を引き継ぐので

滞りなくシステムを作動させる事が可能になります。

要するに「備えあれば憂いなし」という意味の機能です!!

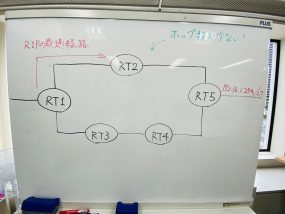

◆実は冗長化には大きく分けて三つのプロトコルがあるんです。

一つ目はHSRP(Hot Standby Router Protocol)です。

HSRPはデフォルトゲートウェイを冗長化させる

Cisco独自のプロトコルです。

具体的にはデフォルトゲートウェイとなるL3デバイスに

仮想IPアドレスと仮想MACアドレスを共有して

冗長化を実現させます。

仮想ルータはアクティブルータとスタンバイルータを利用し

アクティブルータが機能しなくなった場合は

スタンバイルータがその役割を引き継いでシステムを作動させます。

二つ目はVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)です。

VRRPはマルチベンダー環境で実装する

デフォルトゲートウェイの冗長化プロトコルです

基本的にはHSRPと同じ働きを持っていますが

仮想ルータはマスタールータとバックアップルータを利用します。

HSRPと同じくマスタールータがダウンした時は

バックアップルータが役割を引き継いでシステムを作動させます。

三つ目はGLBP(Gateway Load Balancing Protocol)です。

GLBPはHSRPと同じくCisco独自のプロトコルで

一つのグループに対して複数のデフォルトゲートウェイを

存在させます。

これによってデフォルトゲートウェイの負荷分散が実現できます。

また、冗長性を実現しながらも

バックアップ機能を持つルータも利用できるので

PCごとにデフォルトゲートウェイのアドレスを

変える必要はありません。

なお、これらのデフォルトゲートウェイの冗長化プロトコルを総称して

FHRP(First Hop Redundancy Protocol)といいます。

このように冗長化について詳しくお話してきましたが、結局何が言いたいのかというと1年中インフラの機能が故障しても維持し続ける為の機能なんだなと思ってイメージしていただければ大丈夫です!!

以上で今回の記事は終了致します。

最後までお読みいただきありがとうございました!!

最近のコメント